- ジュニアNISAの活用を考えている

- ジュニアNISAで米国ETFを買付したい

- SBI証券で具体的に買付するまでの手順が知りたい

こんにちは、ももたまです。

私達は2019年3月から米国ETFによるインデックス投資に取り組んでいます。

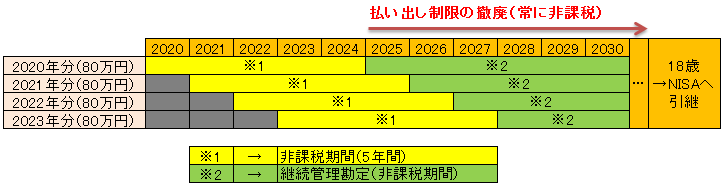

2019年12月20日に閣議決定された「令和2年度税制改正」において、ジュニアNISAの廃止が以下のように決定しました。

- ジュニアNISA口座の新規開設は2023年まで

- 2024年から払出し制限が撤廃

(出典:財務省「令和2年度税制改正の大綱」)

ジュニアNISAは「18歳までの払い出し制限が大きなデメリット」であり、私達もこれまで利用していませんでした。

ですが、今回の改正をキッカケにSBI証券でジュニアNISA口座を開設して、米国ETF投資を始めました。

そこで今回は、廃止が決まったジュニアNISAに関して以下の5つについてまとめました。

- ジュニアNISA廃止によって生まれた魅力とは?

- 私達がSBI証券でジュニアNISAを運用する理由

- (SBI証券+ジュニアNISA)米国ETFを買付する流れ

- (SBI証券+ジュニアNISA)米国ETFを買付する時の注意点

- (SBI証券+ジュニアNISA)米国ETFを買付する具体的な手順

2020年から始めれば、子供1人あたり年間80万円×4年(320万円)の非課税投資枠が利用できます。

ジュニアNISAを活用して、子供達と一緒に資産運用を経験してみましょう。

\ ジュニアNISAを始めるならSBI証券 /

目次

ジュニアNISA廃止によって生まれた魅力とは?

はじめに、ジュニアNISAの制度について簡単にまとめました。

- 子供1人あたり年間80万円の非課税投資枠

- 非課税期間は5年間

- 子供が18歳になるまで払い出し制限

- 18歳までに払い出すと過去にさかのぼって課税される

私達がジュニアNISAを利用しなかった1番の理由は、「18歳までの払い出し制限」です。

子供が18歳になるまで非課税の恩恵を受けることができず、途中で払い出すと全てが課税されてしまいます。

つまり、最大18年間も運用資金が拘束され、使いたい時に使うことができませんでした。

ですが、2019年12月20日に閣議決定された「令和2年度税制改正」では、2024年以降の払い出し制限がなくなりました。

また、払い出し時期に関わらず、運用益・分配金は全て非課税のため実質的な非課税投資枠の追加と言えるでしょう。

例:2020年に投資した80万円が2030年に100万円となり払い出す

→ 利益20万円が課税対象となり、20%(4万円)は源泉徴収される

→ 利益20万円の全てが非課税

「流動性を獲得した=いつでもお金を引き出せるようになった」ことが、1番のメリットです。

さらに、18歳になれば子供達のNISA口座に引き継がせることもできます。

私達も今回の改正を受け、2020年からSBI証券でジュニアNISA口座を開設して運用を始めました。

そこで次は、私達がジュニアNISAを始めるにあたり、SBI証券を選んだ理由を見ていきましょう。

私達がSBI証券でジュニアNISAを運用する理由

実はジュニアNISAで外国株式(米国ETFなど)を買付できるのはSBI証券だけなのです。

| 証券会社 | 外国株式の取り扱い | 特徴 |

|---|---|---|

| SBI証券 | ○ | 9ヶ国の外国株式を取り扱う |

| 楽天証券 | × | – |

| マネックス証券 | × | – |

| 松井証券 | × | – |

| auカブコム証券 | × | – |

もちろん、ジュニアNISAでは米国ETFだけではなく、個別株や投資信託へ投資することができます。

それでも私達が、ジュニアNISAの投資対象として米国ETFを選んだ理由は、大きく3つあります。

- 子供達と一緒に「資産」を体感したい

- 投資信託のブラックボックスがストレス

- 長期的に保有できる「パートナー」を選びたい

実際に米国ETF投資を行う中で、分配金というカタチの資産収入を得る経験は、私達には衝撃でした。

だからこそ、子供達と一緒になって「資産(お金を生み出すもの)」を体感していきたいと考えました。

また、投資信託は見えない部分のコスト(隠れコスト)が、私達はどうしても気になります。

さらに長期的に保有できるパートナーという目線で考えた時、私達は投資信託よりも米国ETFを選択しました。

投資信託は、投資先から得た分配金をファンド内で自動的に再投資されていると”言われています”。

そのため、自分達で分配金を受け取って再投資するよりもムダがなく、効率的に運用できるでしょう。

ちなみに、ジュニアNISAで米国ETF投資した場合、非課税で分配金を受け取れますが、再投資は課税口座となります。

ジュニアNISAで米国ETFから分配金を受け取った場合

- 少額のうちは外貨建MMFなどへ投資

- 金額が増えてきたら、米国ETFを買付

- ただし、買付は課税口座で行われる

確かに投資信託は再投資も自動で行われ、税金の繰延効果などの魅力があるのは事実です。

それでも私達は、分配金という資産収入など、米国ETF投資の経験に価値があると考えています。

\ 年内のジュニアNISA開設がおすすめ /

ジュニアNISA、米国ETF投資を選んだ理由が分かったところで、次はSBI証券における投資の流れを見ていきましょう。

【SBI証券&ジュニアNISA】米国ETFを買付する流れ

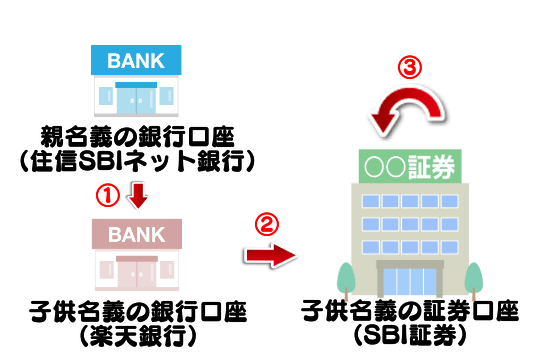

SBI証券において、ジュニアNISA口座で米国ETFを買付する流れは以下の通りです。

- 「親名義の銀行口座」から、「子供名義の銀行口座」へ振込

- 「子供名義の銀行口座」から「子供名義のSBI証券口座」へ入金

- 「子供名義のSBI証券口座」で米国ETFを買付

私達は親名義の銀行口座として住信SBIネット銀行(他行あての振込手数料が月2回まで無料)を活用しています。

さらに、子供名義の銀行口座は楽天銀行を活用しており、SBI証券の即時入金サービスを利用しています。

子供名義の銀行口座は、開設手続きもオンライン取引も簡単な楽天銀行がおすすめです。

さて、流れが分かったら実際に買付するだけなのですが、その前に私達が感じた注意点を紹介します。

【SBI証券&ジュニアNISA】米国ETF買付時の注意点

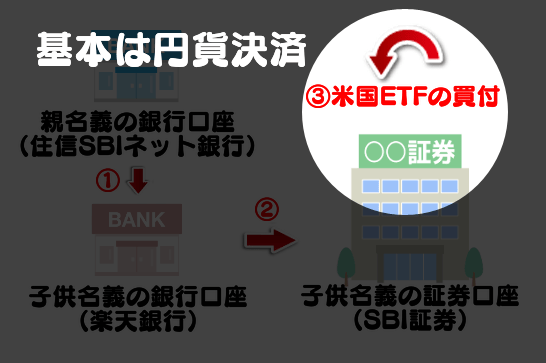

SBI証券におけるジュニアNISAで米国ETFを買付する場合、円貨決済が基本となります。

米国ETF投資でオススメしているのが、為替手数料を安く抑えられる外貨買付です。

ただ、外貨買付には住信SBIネット銀行で外貨(米ドル)を買付して、SBI証券へ入金しなければなりません。

ところが、住信SBIネット銀行は15歳未満だと銀行口座を開設することができません。

そのため外貨買付・外貨入金が実質できないため、米国ETFは日本円での買付(円貨決済)となります。

円貨決済だと為替手数料が25銭かかりますが、米国ETFを買付できるメリットの方が大きいです。

なお、売却時には子供が15歳以上となっているので、円貨・外貨のどちらで受け取っても大丈夫でしょう。

では最後に、SBI証券におけるジュニアNISAの米国ETF買付手順を見ていきましょう。

【SBI証券&ジュニアNISA】米国ETFの買付手順

- SBI証券へログインして、外国株式の専用取引サイトへ移動

- 銘柄やティッカーを入力して米国ETFを検索

- 米国ETFの銘柄情報から買付ページへ移動

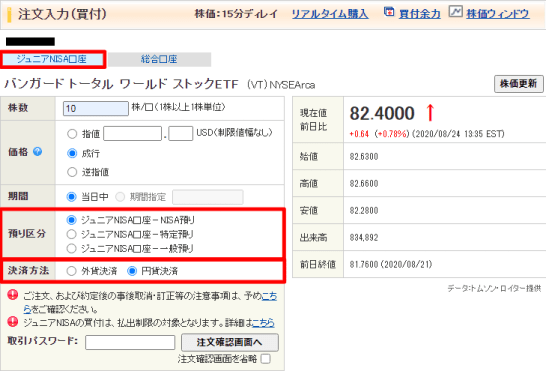

- 口数・価格・期間・預かり区分・決済方法を設定

基本的な手順は、普通に米国ETFを買付する場合と同じなので、下記の記事を参考にしてください。

今回は、ジュニアNISA特有の「預かり区分・決済方法」についてだけ補足説明します。

→「ジュニアNISA口座-NISA預かり」を選択

→「円貨決済」を選択

決済方法は外貨決済も選択はできますが、「外貨を保有していないと買付余力不足でエラー」となります。

そのため、受け取った分配金(米ドル)を活用して買付する場合は、「ジュニアNISA口座-特定預かり」、「外貨決済」を選びましょう。

まとめ:ジュニアNISAでも米国ETF投資をしよう

今回は2023年に廃止が決定したジュニアNISAについてまとめました。

これまで

- 子供が18歳になるまで払い出し制限

- 18歳までに払い出すと過去にさかのぼって課税される

今後

- 2024年から払い出し制限解除

- 制限解除後は、いつ払い出しても非課税の恩恵が受けられる

長期投資を行っている私達にとって、非課税投資枠の増加は嬉しいニュースでした。

また、以下の取り組みで余剰資金が増えたため、2020年から子供達2人分のジュニアNISAの運用を始めました。

ジュニアNISAはどこの証券会社でも開設は可能ですが、外国株式が取り扱えるSBI証券を選びました。

投資信託の方が、理論的に運用効率が良いのですが、私達は以下の理由から米国ETFを選択しました。

- 子供達と一緒に「資産」を体感したい

- 投資信託のブラックボックスがストレス

- 長期的に保有できる「パートナー」を選びたい

私達はジュニアNISAを通して、資産運用や資産収入を子供達と一緒に体感していきます。

「お金の教育」で1番大切なのは、知識よりも経験だということを私達自身が体感しています。

だからこそ、評価額だけを見るだけではなく、「投資を体感する環境づくり」を米国ETF投資で実現していきます。

\ ジュニアNISAを始めるならSBI証券 /